KOGNITIONSPSYCHOLOGIE

Allgemeines

Historische Wurzeln

Platons Ideenlehre

Unsere Sinne liefern nur ein Scheinbild des Wahren; das Wahre selbst liegt in den Ideen, die sich hinter den äußeren Erscheinungen verbergen. E.g. Kreis, Höhlengleichnis.

Gesicherte Erkenntnis kann nicht durch Sinneserfahrung entstehen, sondern nur duch Denken und dem Erfassen der eigentlichen Ideen.

Gesicherte Erkenntnis kann nicht durch Sinneserfahrung entstehen, sondern nur duch Denken und dem Erfassen der eigentlichen Ideen.

Aristoteles

"Nichts existiert im Denken, was nicht vorher schon in den Sinnen existiert hätte." Die Welt besteht aus einzelnen Individuen (Substanzen) die jemals einer bestimmten Gattung (Spezies) angehören. Individuen einer Gattung teilen bestimmte Merkmale, so dass sich das Allgemeine im Einzelnen "äußert".

Ziel der Wissenschaft ist die Erkenntnis allgemeiner Prinzipien und Gesetze. Erkenntnis des Allgemeinen wird durch Beobachtung, Analyse und Klassifizierung des Einzelnen möglich.

Ziel der Wissenschaft ist die Erkenntnis allgemeiner Prinzipien und Gesetze. Erkenntnis des Allgemeinen wird durch Beobachtung, Analyse und Klassifizierung des Einzelnen möglich.

Erkenntnislehre im 17. Jahrhundert

Rationlismus

In der Tradition Platons: Die einzige verlässliche Erkenntnisquelle sind nicht die Sinne, sondern ist der menschliche Verstand.

E.g. Descartes, Spinoza, Leibniz.

E.g. Descartes, Spinoza, Leibniz.

Empirismus

In der Tradition von Aristoteles: Alle Erkenntnis beruht auf Erfarhung.

E.g. Locke, Bacon, Hume, Berkeley.

E.g. Locke, Bacon, Hume, Berkeley.

Kant

Gelangt zu einer Synthese der rationlistischen und empiristischen Sicht. Unterscheidet zwei Formen der Erkenntnis:

Sowohl Sinnlichkeit als auch Verstand sind notwendig für menschliche Erkenntnis.

- A posteriori: nach der Sinneserfahrung

- A priori: unabhängig von Sinneserfahrung

Sowohl Sinnlichkeit als auch Verstand sind notwendig für menschliche Erkenntnis.

Psychologie

Konstituiert als eigenständige Wissenschaft. Fragen des Geistes nicht länger (nur) Forschungsfeld der Philosophie.

Beginn der Experimentalpsychologie: e.g. Wilhelm Wundt, 1879.

Beginn der Experimentalpsychologie: e.g. Wilhelm Wundt, 1879.

Behaviorismus

S-R-Paradigma: Erforschung der Beziehung zwischen beobachtbaren Reizen (Stimuli) und resultierendem Verhalten (Response).

Experiment als dominante Methode, vor allem gerichtet auf das Lernen per Konditionierung.

"Black box": Theoretische Konstrukte zur Erklärung mentaler Prozesse "unwissenschaftlich".

Experiment als dominante Methode, vor allem gerichtet auf das Lernen per Konditionierung.

"Black box": Theoretische Konstrukte zur Erklärung mentaler Prozesse "unwissenschaftlich".

Paradigmenwechsel

Von Behaviorismus zur kognitiver Psychologie, e.g. durch

- Studien von Miller zur Gedächtniskapazität

- Widerlegung der behavioristischen Ansichten zum Erwerb und Verstehen von Sprache durch Chomsky

- Einführung der Informationsverarbeitung zur Charakterisierung menschlichen Denkens, e.g. Broadbent

- Begründung des Forschungfeldes der Künstlichen Intelligenz, e.g. Newell und Simon.

Kognitionspsychologie

Ziel: Forschungsziel: Struktur und Funktionsweise des "menschlichen Geistes" zu beschreiben. Bestandteil der interdisziplinären Kognitionswissenschaft ("cognitive science is the science of mind"), wie auch Philosophie, Linguistik, Neurowissenschaften, Informatik, Anthropologie.

Zentrale Thesen der Kognitionswissenschaft

Menschen

Menschen sind autonome, intentionale Wesen, die in ständiger Interaktion mit der Welt stehen, und dabei Informationen aufnehmen und verarbeiten.

Menschlicher Geist

Steuert die Interaktion, und kann als symbolverarbeitendes System beschrieben werden, wobei Entitäten durch Symbole repräsentiert werden, und Denken aus Transformationsprozessen besteht, in denen Symbole in andere Symbole überführt werden.

Menschlicher Geist als Medium des Denken lässt sich als Prozessor charakterisieren, der aufgrund seiner Struktur, Ressourcen über begrenzte Möglichkeiten verfügt ("bounded rationality").

Grundlage menschlicher Informationsverarbeitung ist das neuronale System.

Menschlicher Geist als Medium des Denken lässt sich als Prozessor charakterisieren, der aufgrund seiner Struktur, Ressourcen über begrenzte Möglichkeiten verfügt ("bounded rationality").

Grundlage menschlicher Informationsverarbeitung ist das neuronale System.

Software is everything!

Kognition kann unabhängig von ihrer materiellen Basis untersucht und modelliert werden.

Die Untersuchubgsebene der Informationsverarbeitung (Formales Repräsentationssystem) befindet sich zwischen die Phänomenologische Ebene (Bewusstsein, Verhalten) und die Ebene materieller Systemzustände (Neuronales, eletronisches Medium).

Die Untersuchubgsebene der Informationsverarbeitung (Formales Repräsentationssystem) befindet sich zwischen die Phänomenologische Ebene (Bewusstsein, Verhalten) und die Ebene materieller Systemzustände (Neuronales, eletronisches Medium).

Ziel

Ziel kognitionspsychologischer Forschung ist die Spezifikation der symbolverarbeitenden Prozesse und die Beschreibung der Repräsentationen die diesen Prozessen zugrunde liegen; Formulierung und experimentelle Überprüfung von Modellen der menschlichen Kognition.

Methodisches Vorgehen

- Analyse vorliegender Kenntnisse und Theorien

- Ableitung eines kognitionspsychologisches Repräsentationssystems bestehend aus strukturellen und prozeduralen Annahmen

- Präzisierung durch Erstellen eines Computermodells, damit Hypothesen abgeleitet werden können.

- Überprüfung der Hypothesen im Experiment.

- Rüchschlüsse auf, Modifikation der Theorie/Simulation.

Zentrale Begriffe

Repräsentation

Ein intelligenter Organismus repräsentiert die Welt durch Symbolstrukturen. Die Repräsentation besteht aus physikalischen Codes (Symbole).

Physical symbol system hypothesis (Newell and Simon, 1976): "A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action."

Physical symbol system hypothesis (Newell and Simon, 1976): "A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action."

Symbolmanipulation/ Informationsverarbeitung

Symbol manipulation hypothesis: Repräsentationen der Welt bestehen aus Symbole die über Prozesse manipuliert werden können, so dass sich Repräsentationen verändern. Intelligentes Verhalten und mentale Phäenomene sind Ausdruck der Symbolmanipulation und lassen sich als solche umschreiben.

Modellierung

Repräsentation und Informationsverarbeitung können durch ein formales System modelliert werden, das beschreibt, wie Prozesse auf symbolischen Strukturen operieren. Die Modellierung kann unabhängig von der Untersuchung der materiellen Form des physikalischen Codes erfolgen. Formalisierung zwingt zur theoretischen Konsistenz.

Computational-representational understanding of mind (CRUM)

Thagard, 1999. Zusammenfassende Bezeichnung des kognitiven Paradigmas. Denken wird geleistet durch Prozesse (computations) die auf Repräsentationen operieren.

Repräsentationssysteme

Eine Welt B ist die Repräsentation einer funktional anderen Welt A, wenn (1) ausgewählten Objekten aus A Objekte in B als Repräsentanten zugeordnet sind, und (2) ausgewählte Relationen zwischen Objekten in A eine Entsprechung durch operational definierten Relationen zwischen ihre Repräsentaten in B haben. Die Funktion der repräsentierender Welt, ist um bestimmte -- nicht unbedingt alle -- Information über die repräsentierte Welt zu bewahren und nutzbar zu machen, i.e. um entsprechende Beziehungen in die beiden Welten zu haben.

Anforderungen

Struktur

Jede Repräsentation muss fünf definitorische Anforderungen erfüllen, und spezifizieren

Aspekte der repräsentierten Welt sind z.B. Objekte, Eigenschaften von Objekte, und Beziehungen zwischen Objekten. Eigenschaften und Beziehungen werden als Relationen dargestellt, prädikatenlogisch als Prädikat(Objekt[, Objekt[, ...]]).

Isomorphie: Repräsentationen die relationale Information bewahren und damit (ausgewählte) Strukturen der repräsentierten Welt behalten, heißen isomorphe Abbildung.

- was die repräsentierte Welt ist

- was die repräsentierende Welt ist

- welche Aspekte der repräsentierten Welt modelliert werden

- welche Aspekte der repräsentiertenden Welt die Modellierung vornehmen, und

- welche Beziehungen zwischen repräsentierter und repräsentierender Welt bestehen

Aspekte der repräsentierten Welt sind z.B. Objekte, Eigenschaften von Objekte, und Beziehungen zwischen Objekten. Eigenschaften und Beziehungen werden als Relationen dargestellt, prädikatenlogisch als Prädikat(Objekt[, Objekt[, ...]]).

Isomorphie: Repräsentationen die relationale Information bewahren und damit (ausgewählte) Strukturen der repräsentierten Welt behalten, heißen isomorphe Abbildung.

Prozesse

Repräsentationen enthalten durch ihre Referenz auf reale Objekte sowie deren Eigenschaften und Beziehungen Informationen über die Welt. Um diese Information zu enkodieren, dekodieren oder transformieren, sind Prozesse notwendig die auf der ReprÄsentation operieren. Repräsentationen und Prozesse zusammen bilden ein Repräsentationssystem. Die Prozesse müssen code-adäquat sein, i.e. auf dem Format der Repräsentationen operieren können.

Die Relationen im Repräsentationssystem sind operationale Relationen indem der auf der Struktur arbeitende Prozess festlegt, welche Relation besteht: nur solche Informationen sind nutzbar, die durch Prozesse erschlossen werden.

Die Relationen im Repräsentationssystem sind operationale Relationen indem der auf der Struktur arbeitende Prozess festlegt, welche Relation besteht: nur solche Informationen sind nutzbar, die durch Prozesse erschlossen werden.

Differenzierungen

Repräsentationen können sich von einander unterscheiden indem sie andere Objekte repräsentieren. Sie können sich aber auch unterscheiden wenn sie die gleiche Objekte repräsentieren.

Non-äquivalente Repräsentation

Zwei Representation können unterschiedliche Relationen modellieren. Es ist nicht möglich dieselben Fragen zu beantworten anhand der beiden Repräsentationen. Die modellierte Relationen können sich unterscheiden bezüglich

Informationstyp

Qualitativ unterschiedliche Dimensionen (sich gegenseitig ausschliessende Relationen) werden modelliert.

Auflösung

Dieselbe Dimension wird mit verschiedenen Auflösungen (i.e. verschiedenen Anzahlen von Relationen pro Dimension) repräsentiert. Sie sind non-äquivalent weil dasselbe Objekt Unterschiedliche Kategorien zugeordnet worden könnte, und damit dieselbe Frage unterschiedlich beantwortet werden könnte (e.g. "groß" vs. "2,13 meter"). Auch bei gleicher Auflösung (im Sinne von Anzahl der Relationen), könnte die Klassifizierung unterschiedlich sein ("groß" = 2-3 meter vs. 2-3 centimeter).

Explizität

Dieselbe Dimension, mit derselben Auflösung, kann noch anders dargestellt werden: direkt (ordinal) (die Rangordnung ist auch repräsentiert) oder indirekt (nominal) (eine zusätzliche Regel ist notwendig für die Rangordnung).

Informations-äquivalente Repräsentation

Dieselbe Beziehungen zwischen dieselben Objekten werden repräsentiert. Die Systeme bewahren dieselbe Information, können das aber auf unterschiedlicher Weise tun.

Intrinsisch vs. Extrinsisch

Die Eigenschaften intrinsischer Repräsentationen sind analog zu denen der repräsentierten Welt (e.g. Asymmetrie und Transitivität von "höher als", repräsentiert durch "länger als"). Bei extrinsischen Repräsentationen ergeben die Eigenschaften sich nicht automatisch aus dem Repräsentationsformat, sondern müssen explizit modelliert werden (e.g. "höher als" durch "führt zu").

Direkt vs. Abgeleitet

Die Repräsentation einer Beziehung ist direktm wenn ihre operationale Definition nicht auf anderen Beziehungen aufbaut. Ansonsten ist sie abgeleitet (e.g. "is arrow-connected to" vs. "is arrow-path-connected to").

Wissensrepräsentation

Formen des Wissens

- Deklarativ: Verbalisierbares Wissen über Fakten und Ereignisse

- Semantisch: Bewusst gelerntes Weltwissen von der eigenen Person abstrahiert ohne zeitlich-räumliche Einbettung

- Episodisch: Persönliche Ergebnisse mit zeitlich-räumlicher Einordnung

- Prozedural: Motorische, kognitive Fertigkeiten

Ansätze der Wissensrepräsentation

Symbolisch

Propositional

"Sprachähnliche" Symbolstruktur. In der Prädikatenlogik versteht man unter einer Proposition eine Aussage die aus einem Prädikat (repräsentiert Eigenschaften, Beziehungen) sowie einem oder mehreren Argumenten (repräsentieren die entsprechende Objekte) besteht. n-stellige Proposition: Prädikat(Argument(i),...Argument(n)). Eine Proposition ist die kleinste Wissenseinheit die eine selbstständige Aussage bildet, und daher als wahr oder falsch beurteilt werden kann. Propositionen abstrahieren von der Modalität, und stehen nur für die Bedeutung.

Über die Beziehungen und Eigenschaften hinaus, beinhaltet Wissen die Bildung von Kategorien und ermöglicht damit Klassifizierung von und Schlüsse über einzelnen Exemplare. Kategoriale Beziehungen können Mengentheoretisch, Graphentheoretisch, und Propositional dargestellt werden.

Über die Beziehungen und Eigenschaften hinaus, beinhaltet Wissen die Bildung von Kategorien und ermöglicht damit Klassifizierung von und Schlüsse über einzelnen Exemplare. Kategoriale Beziehungen können Mengentheoretisch, Graphentheoretisch, und Propositional dargestellt werden.

Semantische Netze

Graphentheoretische (aber auch Propositional beschreibbare) Repräsentationssysteme die vor allem Relationen für Klassenzugehörigkeit (isa-Prädikat) und Eigenschaften (hasprop-Prädikat) beinhalten (i.e. sie repräsentieren Konzepte). Propositionen sind hierarchisch organisiert, i.e. Propositionen können selbst als Argumente dienen.

Die Bedeutung eines Konzepts ergibt sich aus dem gesamten Netzwerk seiner Verbindungen.

Inklusion: Hierarchisch tiefer angesiedelte Konzepte repräsentieren Teilmengen der höher liegenden Konzepte (Huhn = teilmenge von Vogel).

Instantiierung kennzeichnet die Zuordnung eines Einzelobjekts zu einer Kategorie (Snoopy = element aus Hund).

Die Bedeutung eines Konzepts ergibt sich aus dem gesamten Netzwerk seiner Verbindungen.

Inklusion: Hierarchisch tiefer angesiedelte Konzepte repräsentieren Teilmengen der höher liegenden Konzepte (Huhn = teilmenge von Vogel).

Instantiierung kennzeichnet die Zuordnung eines Einzelobjekts zu einer Kategorie (Snoopy = element aus Hund).

Kognitive Ökonomie

Eigenschaften höherer Knoten werden an verbundene tiefere Knoten vererbt. Auf Basis der isa- und hasprop-Relationen können so Schlussfolgerungen abgeleitet werden: Kategorienzugehorigkeit über isa, und Eigenschaft über hasprop oder Kombinationen von hasprop und isa.

Assoziationsstärke

Spätere Modifizierung der Theorie, wobei Speicherung einer Eigenschaft direkt am Objekt zugelassen sind, auch wenn diese zu einer Oberkategorie gehört. Untersuchungen (e.g. Collins & Quillian, 1969) haben die Hypothese getestet, dass Suchprozesse die im Netz einen längeren Weg zurücklegen müssen, zu längeren Verarbeitungszeiten führen. Später ist gefunden, dass weitere Einflusse bestehen, vor allem die Häufigkeit mit der man Sachverhalten oder Sätzen begegnet.

Schemata

Konzeptuelles Wissen wird gespeichert, indem es in vorhandenes Wissen eingegliedet wird. Bartlett (1932) untersuchte das Verstehen und Behalten von Texten, und fand dass Teile des Textes die nicht mit dem Schema übereinstimmen weggelassen werden, oder Schema-konsistente Teile die aber nicht im Text vorkamen bei der Wiedergabe hinzugefügt werden.

Rekonstruktion

Wiedergabe ist Rekonstruktion. Arten rekonstruktiver Prozesse nach Bartlett:

- Nivellierung: Vereinfachen (e.g. Auslassung von Schema-inkonsistenten Teilen).

- Akzentuierung: Hervorheben und Überbetonen (e.g. von Ankerpunkten).

- Assimilation: Änderung von Details um eine bessere Übereinstimmung mit dem eigenem Wissen zu erreichen (e.g. vertrautere Namen, andere Reihenfolge, fremde durch bekannte Ereignisse ersetzt).

Frames

Die mentale, "schablonenhafte" Repräsentation eines Konzepts oder einer Situation. Die Repräsentation eines konkreten Objekts wird als Instanz des Frames aufgefasst. Eingeführt von Minsky (1974) als formale Art von Schemata (Datenstruktur) für die Künstliche Intelligenz.

Eigenschaften der Objekte werden als Slots in einer schematischen Struktur dargestellt. Für jeden Slot existiert ein Wertebereich der die möglichen Ausprägungen spezifiziert, und ein Default, den bei der Vererbung/Instantiierung angenommen wird -- wenn der entsprechende Slot der Unterkategorie/Instanz frei ist. Abweichungen von Defauls wirden explizit repräsentiert, und füllen damit den Slot.

Frames (Schemata) sind hierarchisch organisiert, i.e. der Slot eines Schemas kann ein anderes Schema als Wert nehmen.

Eigenschaften der Objekte werden als Slots in einer schematischen Struktur dargestellt. Für jeden Slot existiert ein Wertebereich der die möglichen Ausprägungen spezifiziert, und ein Default, den bei der Vererbung/Instantiierung angenommen wird -- wenn der entsprechende Slot der Unterkategorie/Instanz frei ist. Abweichungen von Defauls wirden explizit repräsentiert, und füllen damit den Slot.

Frames (Schemata) sind hierarchisch organisiert, i.e. der Slot eines Schemas kann ein anderes Schema als Wert nehmen.

Scripts

Schank & Abelson, 1977. Spezielle Form von Schema, das prototypische Szene, Ereignisfolgen und Handlungssequenzen repräsentiert, und besteht aus Rollen (Typische Handlungsträger, Akteure), Aktionen (Typische Handlungen) und Szenen (Zusamenfassung von Aktionen zu größere Handlungsabläufe).

Die Scripts bilden so Defaults die erwartet werden können. Beim Verstehen sorgen sie dafür, dass nicht alles Explizit beschrieben werden muss; beim Handeln fungieren sie als Richtlinien.

Untersuchungen von Bower, Black & Turner (1979) zeigten hohe interpersonelle Übereinstimmung bei den Haupthandlungsklassen typischer Episoden, scripttypische Intrusionen bei Free Recall von Texten, Veränderungen der Reihenfolge und Angabe von script-konzistente Handlungen die nicht im Text vorkamen.

Die Scripts bilden so Defaults die erwartet werden können. Beim Verstehen sorgen sie dafür, dass nicht alles Explizit beschrieben werden muss; beim Handeln fungieren sie als Richtlinien.

Untersuchungen von Bower, Black & Turner (1979) zeigten hohe interpersonelle Übereinstimmung bei den Haupthandlungsklassen typischer Episoden, scripttypische Intrusionen bei Free Recall von Texten, Veränderungen der Reihenfolge und Angabe von script-konzistente Handlungen die nicht im Text vorkamen.

Produktionen (Handlungswissen)

Produktionen sind die Regeln in regelbasierten Repräsentationssystemen. Sie repräsentieren Wissen in der Form von konditionalen Regeln (Bedingungsteil (WENN), Aktionsteil (DANN)). Zusammen mit Informationen die dem System zur Verfügung gestellt werden, bilden diese Regeln die Prämissen aus denen Schlussfolgerungen gezogen werden können. Die Ableitung von Schlüssen erfolgt über Prozesse, die die Schlussregeln (e.g. Modus Ponens) anwenden.

Der Prozess ist für jede Regel gleich: Ist der Bedingungsteil erfüllt, so "feuert" sie, d.h. der Aktionsteil wird ausgeführt. Dies kann bedeuten dass eine Schlussfolgerung gezogen, oder eine Handlung eingeleitet wird. Der Bedingungsteil wird erfüllt (a) wenn der Input von außen mit der Bedingung übereinstimmt (matching), oder (b) wenn eine Regel feuert und ihre Aktion gleich der Bedingung einer anderen Regel ist (inferentielle Kette).

Diese Form der Nutzung regelbasierten Wissens setzt eine bestimmte Struktur voraus.

E.g. Input "A" in Working Memory triggert Rule Selection "A -> B" aus Rule Memory. Rule Interpreter kombiniert A mit A -> B, schlussfolgert B, und updatet Working Memory mit B. Wenn B keine weitere Regel aktiviert, wird B als Output gegeben.

Der Prozess ist für jede Regel gleich: Ist der Bedingungsteil erfüllt, so "feuert" sie, d.h. der Aktionsteil wird ausgeführt. Dies kann bedeuten dass eine Schlussfolgerung gezogen, oder eine Handlung eingeleitet wird. Der Bedingungsteil wird erfüllt (a) wenn der Input von außen mit der Bedingung übereinstimmt (matching), oder (b) wenn eine Regel feuert und ihre Aktion gleich der Bedingung einer anderen Regel ist (inferentielle Kette).

Diese Form der Nutzung regelbasierten Wissens setzt eine bestimmte Struktur voraus.

E.g. Input "A" in Working Memory triggert Rule Selection "A -> B" aus Rule Memory. Rule Interpreter kombiniert A mit A -> B, schlussfolgert B, und updatet Working Memory mit B. Wenn B keine weitere Regel aktiviert, wird B als Output gegeben.

Analog

Symbolstruktur, die die Sinnesmodalität bewahrt und damit auch das Typische eines Sinneseindrucks implizit enthält.

Vorstellungsbilder

Repräsentationen mit modalspezifischem Code, die Eigenschaften aufweisen die denen der Reize in der repräsentierten Welt entsprechen. E.g. visuelle Vorstellingsbilder bewahren räumliche Relationen und Größenverhältnisse, akustische bewahren Klangmuster und Zeitverläufe, olfaktorische bewahren Geruchsqualitäten. Das generieren eines Vorstellungsbildes wird als Imagery bezeichnet.

Forschungsrichtungen

Mentale Rotation

Sehpard und Metzler (1971): Vpn hatten von Paaren identischer bzw. spiegelverkehrter Objekte in unterschiedlichen Ausrichtungen zu entscheiden, ob die Paare identisch waren oder nicht. Sie fanden eine linear steigende Zusammenhang zwischen Rotationswinkel 0-180 Grad und Reaktionszeit.

Cooper und Sehpard (1973) benutzten rotierten normalen/gespiegelten Buchstaben, und fanden: je weiter die Buchstabe von der Normalposition weg rotiert sind (0 -> 180, 360 -> 180 Grad), desto länger dauert die Entscheidung.

Interpretation: Die Aufgabe wird auf Basis von Vorstellungsbildern gelöst, die analog zu realen Objekten eine bestime Größe, Form und Orientierung haben. Die Bilder werden mental rotiert: je weiter sie gereht werden müssen fur eine Entscheidung, desto länger dauert es.

Die simulativen Prozesse die auf dieser analogen Repräsentation arbeiten, unterliegen der Kapazitätsbegrenzung der menschlichen Informationsverarbeitung: komplexe, mehrstufige Bewegungsmuster sind nur schwer mental zu simulieren.

Cooper und Sehpard (1973) benutzten rotierten normalen/gespiegelten Buchstaben, und fanden: je weiter die Buchstabe von der Normalposition weg rotiert sind (0 -> 180, 360 -> 180 Grad), desto länger dauert die Entscheidung.

Interpretation: Die Aufgabe wird auf Basis von Vorstellungsbildern gelöst, die analog zu realen Objekten eine bestime Größe, Form und Orientierung haben. Die Bilder werden mental rotiert: je weiter sie gereht werden müssen fur eine Entscheidung, desto länger dauert es.

Die simulativen Prozesse die auf dieser analogen Repräsentation arbeiten, unterliegen der Kapazitätsbegrenzung der menschlichen Informationsverarbeitung: komplexe, mehrstufige Bewegungsmuster sind nur schwer mental zu simulieren.

Scanning

Abscannen von mental vorgestellten Objekte, z.B. einer Karte. Kosslyn, Ball, Reiser (1978): Erlernen der Karte einer Insel mit verschiedenen Landmarks, Reproduktion der Karte zur Sicherstellung des Lernerfolgs, und dann einen schwarzen Punkt mental Vorstellen, die von Ort A zu Ort B bewegt. Ergebnis: Zwischen Entfernung auf der Karte und Zeit des Scanning besteht ein linearer Zusammenhang.

Interpretation: Reale Karte und mentale Karte teilen wesentliche Eigenschaften, e.g. relative Entfernung. Mentales Scannen verhält sich analog zu realen Blickbewegungen.

Baddeley (1986) weist auf die Möglichkeit hin, dass die Ergebniss ein durch die Instruktion erzeugtes experimentelles Artefakt sein könnten.

Interpretation: Reale Karte und mentale Karte teilen wesentliche Eigenschaften, e.g. relative Entfernung. Mentales Scannen verhält sich analog zu realen Blickbewegungen.

Baddeley (1986) weist auf die Möglichkeit hin, dass die Ergebniss ein durch die Instruktion erzeugtes experimentelles Artefakt sein könnten.

Re-Interpretation von Mehrdeutigkeiten

Chambers und Reisberg (1985) zeigten Versuchspersonen mehrdeutige Bilder, und fragten ihnen sie sich nach dem Verschwinden weiter vorzustellen. Keine Person konnte eine alternative Interpretation auf Basis des Vorstellungsbildes anbieten; erst beim Nachzeichnen war dies möglich.

Interpretation: Zusätzlich zum Vorstellingsbild wird der Sinn des Bildes (propositional) festgelegt. Details für eine andere Interpretation werden nicht abgespeichert.

Interpretation: Zusätzlich zum Vorstellingsbild wird der Sinn des Bildes (propositional) festgelegt. Details für eine andere Interpretation werden nicht abgespeichert.

Theorien

Paivios Dual-Coding Theorie

Es gibt zwei unabhängige, aber verbundene symbolische Repräsentationssysteme: verbal und non-verbal (bildhaft) mit ihren jeweiligen Basiseinheiten der Repräsentation: Logogene und Imagene. Zwischen Logogenen und Imagenen bestehen Verbindungen, damit neben repräsentationale Prozesse (direkte Aktivierung eines Logogens/Imagens) und assoziative Prozesse (innerhalb eines Subsystems) auch referentielle Prozesse (Aktivierung von Logogenen durch Imagenen oder vice versa) bestehen.

Es gibt zwei unabhängige, aber verbundene symbolische Repräsentationssysteme: verbal und non-verbal (bildhaft) mit ihren jeweiligen Basiseinheiten der Repräsentation: Logogene und Imagene. Zwischen Logogenen und Imagenen bestehen Verbindungen, damit neben repräsentationale Prozesse (direkte Aktivierung eines Logogens/Imagens) und assoziative Prozesse (innerhalb eines Subsystems) auch referentielle Prozesse (Aktivierung von Logogenen durch Imagenen oder vice versa) bestehen.

Empirische Evidenz

- Bildüberlegenheit: Bilder werden besser erinnert als Wörter. Erklärung: Wörter werden nur verbal memoriert; Bilder werden spontan benannt, und damit redundant kodiert.

- Konkretheits-Effekt: Konkrete (d.h. anschaulich vorstellbare) Wörter werden besser memoriert als abstrakte Wörter.

- Duale Instruktion: Die Instruktion Worte zu verbalisieren und vorzustellen, verbessert Erinnerungen gegenüber alleiniger Verbalisierung.

Kritik

Die Theorie ist unterspezifiziert, insbesondere die automare Konzepte Logogen und Imagen.

- Welche Verbindungen bestehen zwischen Logogenen, und wie werden z.B. Kategorienzugehörigkeit oder Objektmerkmale verbal kodiert?

- Ist der Code streng genommen vebal, oder abstraker im Sinne eines propositionalen Formats?

- Welche funktionale Beziehung besteht zwischen Logogenen und Imagenen, und warum gibt es beide Codes?

Kosslyns Computational Model of Imagery

Spezifiziert Repräsentations- und Prozessannahmen zur Erzeugung visueller Bilder.

Visuelle Bilder werden repräsentiert in einem Spatial Medium, das folgende Eigenschaften hat.

Das Bildmedium kann als auf die Generierung und Verarbeitung von Bildern spezialierter Arbeitsspeicher aufgefasst werden, und steht in direkter Beziehung zum Lanagzeitgedächtnis, wo zwei verschiedene Codes exisiteren zur Repräsentation von Wissen über Objekte.

Eine bildhafte Vorstellung wird erzeugt mittels des IMAGE-Prozesses, das aus drei Unterprozessen besteht.

Spezifiziert Repräsentations- und Prozessannahmen zur Erzeugung visueller Bilder.

Visuelle Bilder werden repräsentiert in einem Spatial Medium, das folgende Eigenschaften hat.

- beschränkte Ausdehnung und Kapazität

- ein Areal mit höher Auflösung im Zentrum des Raumes

- das Medium besteht aus einzelnen Bildpunkten und hat damit eine spezifische Granularität

- sobald ein Bild im Medium entstanden ist, beginnt es zu verblassen

Das Bildmedium kann als auf die Generierung und Verarbeitung von Bildern spezialierter Arbeitsspeicher aufgefasst werden, und steht in direkter Beziehung zum Lanagzeitgedächtnis, wo zwei verschiedene Codes exisiteren zur Repräsentation von Wissen über Objekte.

- Image Files haben ein analoges Format und enthalten "Konstruktionsanweisungen" die die "Koordinaten" einzelner Bildpunkte festlegen.

- Propositional Files repräsentieren Informationen über Eigenschaften, Bestandteile und Klassenbeziehungen von Objekten im propositionalen Format.

Eine bildhafte Vorstellung wird erzeugt mittels des IMAGE-Prozesses, das aus drei Unterprozessen besteht.

- PICTURE prüft ob ein skeletal image file existiert und konstruiert das Grundbild anhand der Koordinaten im Bildmedium.

- FIND spezifiziert aufgrund der propositional repräsentierten Relationen, an welchen Stellen des Grundbildes weitere Detailbilder anzufügen sind.

- PUT generiert die Koordinaten für das Anfügen und weist PICTURE entsprechend an die Detailbilder an den richtigen Stellen zu erzeugen.

Empirische Evidenz

Da das Bildmedium über eine gewisse Auflösung und Granularität verfügt, soll das Vorstellungsbild eines Objektes weniger Details beinhalten wenn dieses Objekt in Relation zu einem größeren Objekt vorgestellt wird. Reaktionszeitmessungen zeigen tatsächlich dass Antworten die Details eines Bildes betreffen in diesem Fall mehr Zeit kosten. Erklärung: der Prozess ZOOM muss ausgeführt werden.

Die Imagery Debatte

Es lassen sich drei grundlegende Positionen unterscheiden.

Ein Code - Propositional

Es existieren nur propositionale Repräsentationsformen. Das System ist in der Lage Vorstellungsbilder aus dem propositionalem Format zu generieren (e.g. Pylyshyn).

Folgende Gegenargumente zum Vorstellungsbild werden genannt.

Folgende Gegenargumente zum Vorstellungsbild werden genannt.

- Es ist nicht wahr, dass Vorstellungsbilder in derselben Weise reproduziert werden in der man ein Bild wahrnimmt: Vorstellungsbilder benötigen keine fundamentalen Wahrnehmungsverarbeitungen wie e.g. Konturverschärfung. Vorstellungsbilder sind vielmehr vororganisiert, und wir müssen diese nicht mehr interpretieren. Es ist auch nicht so, dass wir zufällige Bildteile vergessen können. Vorstellungsbilder sind in sinnvolle Teile gegliedert.

- Homunculus Fallacy: Welches System interpretiert die Vorstellungsbilder, und wie?

- Die Speicherung von kompletten, analogen Bilder braucht mehr Speicherkapazität als vorhanden ist.

- Bilder ohne Interpretation können im Speicher nicht abgerufen werden: die semantische Interpretation ist mitgespeichert. Es ist viel ökonomischer, nur die Interpretation zu speichern.

- Verbale und perzeptuelle Codes weisen solch starke strukturelle Unterschiede auf, dass keine direkte Übersetzung möglich wäre. Ein dritter, abstrakter zwischensprachlicher Code ist sowieso notwendig. Dieser umfasst beides, und wird nach Bedarf in verbale/visuelle Struktur übersetzt.

Zwei Codes - Bildhafte und Propositionale

Bildhafte und proposionale Darstellungsformen existieren parallel und werden je nach Aufgabentyp bevorzugt zur Verarbeitung verwendet (e.g. Kosslyn).

Erwiderung zu obenstehenden Gegenargumenten:

Erwiderung zu obenstehenden Gegenargumenten:

- Die Bildmetapher als "Rohdaten im Kopf" ist inkorrekt. Nicht das komplette analoge Bild, sondern die Ergebnisse der höheren perzeptiven Aktivität kann analog gespeichert werden.

- Interne Repräsentationen können in einer Art und Weise verarbeitet werden, wie tatsächliche Sinneswahrnehmungen, und lösen daher ähnliche Erfahrungen aus.

- Grenzen der Leistungsfähigkeit und Kapazität des Gehirns sind unbekannt, und es existiert kein Maß über die Informationsmenge pro Vorstellungsbild.

- Vorstellungsbilder können mit sprachlichen oder anderen Kodes verknüpft sein.

- Für die Übersetzung zwischen Darstellungsformen braucht man Transformationsregeln, keine dritte Repräsentationsform (die selbst auch solche Regeln benötigte, die aber nirgends beschrieben sind).

Zwei Codes - Verbale und Nonverbale

Es existiert ein verbaler und ein non-verbaler Code, ohne eine dritte, propositionale Darstellungsform (e.g. Paivio).

Mischung

Mentale Modelle

Beschreiben kausales Wissen. Mentale "small-scale models" befähigen uns im Geist verschiedene Alternativen zu testen, zu schlussfolgern welche die beste ist, und entsprechend zu handeln. Wir können damit auf zukünftige Situationen reagieren ehe sie auftreten, und das Wissen über zurückliegende Ereignisse nutzen um uns in der Gegenwart angemessen zu verhalten.

Die Forschung zu mentalen Modellen beschäftigt sich mit menschlichem Wissen über eng umgrenze Realitätsausschnite, e.g. eione physikalische Theorie oder ein technischses System. Die Grundannahme ist, dass Menschen in ihrer Auseinandersetzung mit bestimmten Umweltbereichen modellhafte Wissensrepräsentationen aufbauen, in denen Struktur- und Prozesseigenschaften der Systeme so abgebildet sind, dass sie eine Simulation des Systemverhaltens ermöglichen. Sie werden entwickeld zur verringerung der Komplexität und um Struktur und Prozesse transparenter zu machen.

Die Theorie der mentalen Modelle teilt gewisse Charakteristika mit dem allgemeinen Modellbegriff der Wissenschaftsttheorie. Mentale Modelle unterschieden sich aber auch von wissenschaftlichen Modellen, e.g. in der Genauigkeit und Vollständigkeit.

Die Forschung zu mentalen Modellen beschäftigt sich mit menschlichem Wissen über eng umgrenze Realitätsausschnite, e.g. eione physikalische Theorie oder ein technischses System. Die Grundannahme ist, dass Menschen in ihrer Auseinandersetzung mit bestimmten Umweltbereichen modellhafte Wissensrepräsentationen aufbauen, in denen Struktur- und Prozesseigenschaften der Systeme so abgebildet sind, dass sie eine Simulation des Systemverhaltens ermöglichen. Sie werden entwickeld zur verringerung der Komplexität und um Struktur und Prozesse transparenter zu machen.

Die Theorie der mentalen Modelle teilt gewisse Charakteristika mit dem allgemeinen Modellbegriff der Wissenschaftsttheorie. Mentale Modelle unterschieden sich aber auch von wissenschaftlichen Modellen, e.g. in der Genauigkeit und Vollständigkeit.

Allgemeiner Modellbegrif

Nach Oberquelle (1984) ist ein Modell die zwekgerichtete Beschreibung

Stachowiak (1973) erörtert drei grundlegende Merkmale von Modellen.

- eines bestimmten Aspekts (Sichtweise, e.g. statisch/räumlich vs dynamisch/zeitlich)

- des Ausschnitts der Realität (Bezugssystem)

- auf einem bestimmten Niveau (Abstraktion / Detailliertheit)

- einer bestimmten Person oder Personnengruppe.

Stachowiak (1973) erörtert drei grundlegende Merkmale von Modellen.

- Abbildungsmerkmal (Isomorphie): Modelle sind Abbildungen eines Gegenstandsbereichs, i.e. Attributen des Originals werden Attribute des Modells zugeordnet, so dass wesentliche Strukturen des Originals erhalten bleiben.

- Verkürzungsmerkmal: Nur die Originalattribute werden abgebildet, die für den Modellierer relevant sind. Es könnte aber auch zusätzliche Attribute geben, die das Original nicht hat.

- Pragmatisches Merkmal: Modelel fungieren als Ersatz für das Original, i.e. sie dienen bestimmten Benutzern zu einem bestimmten Zweck für eine bestimmte Zeit.

- Strukturell-formale Angleichung: Je mehr Attribute des Originals in das Modell aufgenommen werden, desto ähnlicher sind sich beide strukturell. Modelle "verhalten sich wie das Original", sind isomorph.

- Material-inhaltliche Angleichung: Die äußere Form des Modells entspricht der des Originals, ohne dass Funktinosweise modelliert sein müsste. Modelle "sehen aus wie das Original", sind isohyl.

Donald Norman (1983)

Bezieht den Begriff des mentalen Modell auf physikalisch-technische Systeme und führt folgende Konzepte ein.

M(t) sind unvollständig, instabil, unwissenschaftlich und abergläubig.

Bezieht den Begriff des mentalen Modell auf physikalisch-technische Systeme und führt folgende Konzepte ein.

- Bezugssystem t (target system): Der Gegenstandsbereich auf den sich ein Modell bezieht.

- Konzeptuelles Modell C(t): "Ideales Modell" des Bezugssystems, so einfach aber so genau wie nötig für das Zweck.

- Mentales Modell M(t) wird von dem Benutzer im Zuge der Interaktion erworben.

- Konzeptuelles Modell über das mentale Modell C(M(t)) wird vom Wissenschaftler/Systementwickler aufgebaut um die Interaktion eines Nutzers mit dem System zu verstehen.

M(t) sind unvollständig, instabil, unwissenschaftlich und abergläubig.

Johnson-Laird (1983)

Unterscheidet zwischen

Wissen über Systeme wird charakterisiert als mentales Modell das aus propositionalem und aus analogen Wissen (in Form von Vorstellungsbilder) besteht.

Mentale Modelle können "laufengelassen werden", i.e. dienen dazu Zustand und Verhalten eines Systems qualitativ zu simulieren. Simulation im analogen Format: bildhafte Vorstellungen im Sinne räumlicher Modelle; im propositionalem Format: inferentielle Prozesse.

- Abstrakten Modellen: Repräsentieren Metaeigenschaften. (...)

- Realitätsorientierten Modelle mit unterschliedlichem Form und Zweck:

- Relationale Modelle: statische Modelle über wahrnehmbare Entitäten

- Räumliche Modelle: wahrnehmbare Entitäten und ihre räumliche Beziehung

- Zeitliche Modelle: Relationen zwischen Entitäten entsprechen zeitlicher Abfolge von Ereignissen

- Kinematische Modelle: zeitliche Modelle die die Bewegung von Entitäten abbilden

- Dynamische Modelle: kinematische Modelle, die Feedback-Schleifen enthalten und kausale Zusammenhänge repräsentieren

- Visuelle Vorstellungsbilder: bildhafte Vorstellungen zu räumlichen oder kinematischen Modellen

Wissen über Systeme wird charakterisiert als mentales Modell das aus propositionalem und aus analogen Wissen (in Form von Vorstellungsbilder) besteht.

Mentale Modelle können "laufengelassen werden", i.e. dienen dazu Zustand und Verhalten eines Systems qualitativ zu simulieren. Simulation im analogen Format: bildhafte Vorstellungen im Sinne räumlicher Modelle; im propositionalem Format: inferentielle Prozesse.

De Kleer & Brown (1983)

Ansatz der kausalen mentalen Modelle, für vergleichsweise einfache technische Systeme. Vier zentrale Aspekte:

- Device topology: Mentale Repräsentation der Komponenten des Systems, ihrer räumlichen Anordnung sowie ihrer Verbindungen. Komponenten können selbst wiederum Modelle sein.

- Envisioning: Qualitative Simulation auf Basis der device toplogy unter Zuhilfenahme allgemeiner physikalischen Prinzipien. Das Wissen über die Komponenten kann selber modellhaft sein. Ein Komponentenmodell repräsentiert das Wissen über die möglichen Verhaltensweisen der Komponente, und umfasst die Zustände und Zustandsänderungen indem es jedem Zustand der Komponente einen Definitionsteil (welche Auswirkungen der Zustand auf andere Komponente hat) und einen Übergangsteil (wann der Zustand in welchen anderen Zustand übergeht) zuordnet. Ausgehend von einer gesetzte Prämisse über den Zustand einer Komponente, werden die Auswirkungen dieses Zustands "durchdacht"/"vorgestellt" wobei folgend der device toplogy die jeweils benachbarten Komponenten abgearbeitet werden.

- Causal model: Modell das die kausalen Zusammenhänge zwischen den Zuständen der Komponenten repräsentiert und damit die Funktionsweise des Systems erklärt; beschreibt das Gesamtsystem im Form von Zuständen und Zustandsänderungen. Ergebnis des Envisioning.

- Running the model: Benutzung des kausalen Modells um ausgehend vom angenommenen Zustand einer Komponente das Systemverhalten (i.e. die Zustände anderer Komponenten) vorherzusagen/zu erklären. Nach das Setzen eines Startwertes werden die jeweiligen Werte der Komponenten aufgrund der kausalen Beziehungen ermittelt.

Subsymbolisch

Neuronale Netze (Fakten- und Handlungswissen)

Warren McCulloch und Walter Pitts (1943). Auch Konnektionismus, Parallel Distributed Processing (PDP).

Kritik an CRUM

Bei den Theorien die die klassische Kognitionswissenschaft vertreten, mit Grundannahmen bezüglich Repräsentation, Informationsverarbeitung und Modellierung, i.e. die CRUM-Ansätze, wird der Mensch als aktiver Konstrukteur seiner Wirklichkeit verstanden, dessen kognitive Strukturen und Prozesse formal beschrieben werden können, mittels Rechner simuliert, und experimentell untersucht. An der Hypothese dass alle kognitive Prozesse auf herkömmlichen Rechnern, mit seriell arbeitenden Programmen simuliert werden können wird folgenden Kritik geäußert.

- Zu geringe Prozessgeschwindigkeit: Die serielle Verarbeitung von Symbolen ist zu langsam.

Hundred-step-constraint (Feldmann & Ballard, 1982): Ausgehend von den Feuerfrequenzen der Neurone und menschlichen Reaktionszeiten bei kognitiven Aufgaben ist zu konkludieren dass selbst komplexe Verhaltensmuster vom Menschen mit nur ca. 100 informationsverarbeitenden Schritten realisiert werden. Ein seriell arbeitendes Programm braucht auber ein Vielfaches von Schritten. Also: dass Gehirn funktioniert nicht wie ein serieller Prozessor der Symbolmanipulation. - Mangelnde Robustheit: Sowohl Strukturen als Prozesse sind extrem anfällig gegen Ausfälle -- das kognitive System ist nicht als redundantes System konzipiert. Dieser Aspekt steht im Widerspruch zu neuronalen Plastizität.

- Unzureichende Flexibilität: Prozesse in symbolverarbeitenden Systemen funktionieren nach dem alles-oder-nichts-Prinzip, i.e. Bedingungen sind entweder erfüllt oder nicht, also kommt das Prozess zur Ausführung oder nicht. Damit ist es sehr schwieriger "verrauschter" Daten zu modellieren: es ist zu inflexibel, um graduelle Leistungseinbußen nachzubilden ("no graceful degradation").

Architektur

Die Modelle sind gekennzeichnet von

Die Struktur eines neuronalen Netzes besteht aus Neuronen, die in mehrere Schichten angeordnet sind: Input Units empfangen Signale von der Außenwelt in Form von Zahlen, [h]Hidden Units befinden sich zwischen Input- und Output-Units und Output Units, die Signale (Response) als Zahlenwerte an die Außenwelt ausgeben.. Die Verbindungen zwischen den Units haben spezifischen Stärken und können inhibitorisch oder exhibitorisch wirken. Das Wissen eines Netzes ist in seinen Gewichten gespeichert: Lernen bedeutet Gewichtsveränderung. Die Netze können feedforward networks sein (Verbindungen sind nur in eine Richtung orientiert), oder recurrent networks (die Aktivierung kann auch zu den vorgeschalteten Einheiten zurückfließen).

- der große Zahl einfacher Verarbeitungseinheiten)

- dem hohen Grad der Vernetzung der Einheiten

- der Verwendung einheitlicher Verarbeitungsformen ("Einheitscode" der Erregung)

- der massiven Parallelität und Verteilung der Verarbeitung

Die Struktur eines neuronalen Netzes besteht aus Neuronen, die in mehrere Schichten angeordnet sind: Input Units empfangen Signale von der Außenwelt in Form von Zahlen, [h]Hidden Units befinden sich zwischen Input- und Output-Units und Output Units, die Signale (Response) als Zahlenwerte an die Außenwelt ausgeben.. Die Verbindungen zwischen den Units haben spezifischen Stärken und können inhibitorisch oder exhibitorisch wirken. Das Wissen eines Netzes ist in seinen Gewichten gespeichert: Lernen bedeutet Gewichtsveränderung. Die Netze können feedforward networks sein (Verbindungen sind nur in eine Richtung orientiert), oder recurrent networks (die Aktivierung kann auch zu den vorgeschalteten Einheiten zurückfließen).

Funktionsweise von Units

Innerhalb einzelnen Units werden Informationen wie folgt verarbeitet.

Bias-Units erhälten selbst keinen Input; ihre Ausgabe beträgt immer +1. Das Gewicht kann variieren.

- Berechnung der einzelnen Inputwerte, die abhängen von dem Output der sendenden Einheiten, und dem Gewicht zwischen den beiden Neuronen: input.ij = a.j - w.ij.

- Bildung des Netzinputs: Die Propagierungsfunktion bestimmt wie sich der Netzinput aus den einzelnen Inputwerten ermittelt; meistens die Linearkombination, i.e. netinput.i = sum.j(a.j * w.ij).

- Berechnen der eigenen aktuellen Aktivierung: Die Aktivitätsfunktion bestimmt die Aktivität auf Basis des Netzinputs. Verschiedene Arten von Aktivitätsfunktionen lassen sich in einem zweidimensionalen Diagramm visualisieren. Typischerweise wird in einem Netz einheitlich eine bestimmte Aktivitätsfunktion für (mindestens) alle Neuronen einer Schicht verwendet. Aktivitätsfunktionen können z.B. der Aktivitätslevel begrenzen (e.g. zwischen 0 und 1).

- Erzeugung des Outputs: Aus dem Aktivitätsleven kann der Output mit Hilde einer Ausgabefunktion bestimmt werden, oft einfach o.i = a.i, aber gelegentlich kommt hierbei auch eine Schwellenwertfunktion zum Einsatz.

Bias-Units erhälten selbst keinen Input; ihre Ausgabe beträgt immer +1. Das Gewicht kann variieren.

Trainingsphase

Das Netz soll das vorgegebene Lernmaterial einüben, indem das Material als "Zahlenbündel" (Vektoren, Matrizen) zur Verfügung gestellt wird, und das Netz die Gewichte zwischen den einzelnen Neuronen modifiziert. Lernregeln geben dabei die genaue Art und Weise an, wie das neuronale Netz diese Veränderungen vornimmt. Folgende Typen, wie das Netz lernt werden grundsätzlich unterscheidet.

- Supervised learning (überwachtes Lernen): Der korrekte Output wird dem Netz vorgegeben und an diesem werden die Gewichte optimiert.

- Reinforcement learning (bestärkendes Lernen): Nicht der exakte Output wird mitgeteilt, sondern nur eine Rückmeldung ob die produzierte Ausgabe richtig oder falsch war.

- Unsupervised learning (unbeaufsichtigtes Lernen): Es wird kein Output vorgegeben; die Gewichtsveränderungen erfolgen in Abhängigkeit der ähnlichkeit der Inputreize.

- Direct design: Die Gewichte sind vom Designer vorgegeben und werden nicht verändert.

- Incremental training: Gewichtsveränderungen erfolgen nach Darbietung jedes einzelnen Inputreizes.

- Batch training: Die Gewichte werden nach Präsentation sämtlicher Inputreize (eine Epoche) modifiziert.

Delta-Regel

Anhand eines Vergleichs zwischen gewünschter und beobachteter Aktivität werden die Gewichtungen angepasst.

d = a.j(gewünscht) - a.j(beobachtet)

dW.ij = e * d.i * a.j

d = a.j(gewünscht) - a.j(beobachtet)

dW.ij = e * d.i * a.j

Backpropagation

Für Hidden Units ist keiner gewünschte Zustand bekannt. Bei Backpropogation werden die Fehlerterme "zurückgeschickt", multipliziert mit de jeweiligen Gewichtungen.

Gradientenabstiegsverfahren

Man könnte auch zu allen möglichen Kombinationen von Gewichten einen Gesamfehlerterm F bestimmen, e.g. als Summe der quadrierten Differenzen zwischen den tatsächlichen und den vorhergesagten Werten. Die Gewichtskombination W mit dem kleinsten F wäre die gesuchte optimale Lösung. Der Rechenaufwand hierfür ist aber zu groß. Stattdessen werden die Gewichtungen mit dem Gradientenabstiegsverfahren modifizier. Dazu wird eines zufälliges W gewahlt, und "lokal" berechnet, Veränderungen in welcher Richtung die größte Reduktion in F bewirken. Dies wird dann an dieser Stelle wiederholt bis ein Kriterium erfüllt ist (e.g. kritischen Differenz der Gewichtsveränderungen oder maximale Anzahl an Wiederholungen).

Auch dieses Verfahren ist ineffizient, und da nur die lokale Umgebung bekannt ist, kann es zu Fehler kommen, e.g. man findet nur ein lokales Minima, das Verfahren stagniet auf flachen Plateaus, man überspringt kleine, gute Minima, man oszilliert.

Auch dieses Verfahren ist ineffizient, und da nur die lokale Umgebung bekannt ist, kann es zu Fehler kommen, e.g. man findet nur ein lokales Minima, das Verfahren stagniet auf flachen Plateaus, man überspringt kleine, gute Minima, man oszilliert.

Testphase

In dieser Phase wird untersucht, ob und was das Netz gelernt hat, durch die Ausgangsreize noch mal einzugeben (hat das Netz das Material selbst erfasst?), oder neue Reize (ist das Netz in der Lage neue Aufgaben zu lösen?). Ist der Fehler bei den Trainingsdaten hoch, hat das Netz "zu wenig" gelernt: underfitting. Ist der Fehler bei den Trainingsdaten klein, aber bei dan Validierungsdaten hoch, hat das Netz "zu viel" gelernt: overfitting.

Anwendungsphase

Zwei große Themengebiete sin die Modellierung menschlichen Verhaltens, un die Lösung konkreter Anwendungsprobleme (e.g. Mustererkennung).

Aussagenlogik

Fungiert als Norm für korrektes, rationales deduktives Denken.

Unter einer Logik versteht man ein System von Regeln zur formalen Bildung von Aussagen (Formeln) zusammen mit Regeln zur Ableitung neuer Aussagen. Ziel ist, die formalisierte Darstellung von Wissensrepräsentationen zu ermöglichen und Vorgehensweisen zu beschreiben, die die korrekte Ableitung von Schlussfolgerungen (Inferenzen) aus diesem Wissen erlauben.

Wahrheit ist ein metalogisches Problem; logische Schlussfolgerungen sind wahrheitserhaltent, aber nicht hinreiched um die Wahrheit einer Aussage sicherzustellen. Ein Schluss ist Wahr wenn die Prämissen wahr sind, und korrekte Schlussregeln angewendet sind.

Unter einer Logik versteht man ein System von Regeln zur formalen Bildung von Aussagen (Formeln) zusammen mit Regeln zur Ableitung neuer Aussagen. Ziel ist, die formalisierte Darstellung von Wissensrepräsentationen zu ermöglichen und Vorgehensweisen zu beschreiben, die die korrekte Ableitung von Schlussfolgerungen (Inferenzen) aus diesem Wissen erlauben.

Wahrheit ist ein metalogisches Problem; logische Schlussfolgerungen sind wahrheitserhaltent, aber nicht hinreiched um die Wahrheit einer Aussage sicherzustellen. Ein Schluss ist Wahr wenn die Prämissen wahr sind, und korrekte Schlussregeln angewendet sind.

Syntax

Aussagen sind die kleinste bedeutungstragende Einheiten der Aussagenlogik. Aussagen werden meist durch Aussagensymbole (e.g. Großbuchstaben) repräsentiert, und ihre Wahrheit durch die Wahrheitswerte "wahr" sowie "unwahr" festgelegt.

Elementare Aussagen können zu komplexeren Aussagen kombiniert werden mithilfe von Junktoren. Aussagen, die aus Symbole und Junktoren bestehen heißen Formeln.

Syntaktische Regeln legen fest welche Struktur die Formeln haben dürfen.

Bindungsstarke: > {

> { ,

,  ,

,  } > {

} > { ,

,  }

}

Elementare Aussagen können zu komplexeren Aussagen kombiniert werden mithilfe von Junktoren. Aussagen, die aus Symbole und Junktoren bestehen heißen Formeln.

Syntaktische Regeln legen fest welche Struktur die Formeln haben dürfen.

- Aussagensymbole und Wahrheitswerte sind (atomare) Formeln.

- Sind A und B Formeln, so sind auch folgende Ausdrücke Formeln.

A Negation - "nicht A"

Negation - "nicht A"

A B Konjunktion - "A und B"

B Konjunktion - "A und B"

A B Disjunktion - "A oder B"

B Disjunktion - "A oder B"

A B Exklusive Disjunktion - "entweder A oder B"

B Exklusive Disjunktion - "entweder A oder B"

A B Implikation - "wenn A, dann B"

B Implikation - "wenn A, dann B"

A B Äquivalenz - "A genau dann wenn B"

B Äquivalenz - "A genau dann wenn B" - Das sind alle aussagenlogische Formeln.

Bindungsstarke:

> {

> { ,

,  ,

,  } > {

} > { ,

,  }

}

Wahrheitswerte

Tertium non datur ("Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten"): eine Aussage ist entweder wahr oder falsch, aber nicht beides. Die Wahrheits aussagenlogischer Formeln wird durch eine Interpretationsfunktion festgelegt, e.g. I(A) = t. Diese Zuordnung bezeichnet man als Belegung des Aussagensymbols.

Die Wahrheitswert einer Formel ergibt sich aus den Wahrheitswerten der einzelnen Aussagen.

Die Wahrheitswert einer Formel ergibt sich aus den Wahrheitswerten der einzelnen Aussagen.

Semantische Eigenschaften

- Gültigkeit: Eine Formel C heißt für eine Bestimmte Belegung ihrer Aussagensymbole mit Wahrheitswerten gültig, wenn sie für diese Belegung wahr ist, ungültig wenn falsch (e.g. 1

0 (gültig) vs. 0

0 (gültig) vs. 0 0 (ungültig)).

0 (ungültig)). - Allgemeingültigkeit (Tautologie): Wenn eine Formel für alle Belegungen gültig ist (e.g. A

A).

A). - Widersprüchlichkeit: Wenn eine Formel für alle Belegungen ungültig ist (e.g. A

A).

A). - Erfüllbarkeit: Wenn eine Formel für mindestens eine Belegung gültig ist (e.g.

A).

A). - Äquivalenz: Zwei Formel sind äquivalent wenn ihre Wahrheitswerte für alle Belegungen identisch sind (e.g. (A

B)

B)  (

( A

A B).

B).

Schlussregeln

Wenn mehrere Prämissen vorliegen (als wahr angenommen werden), dann bestimmen Schlussregeln welche neuen Aussagen (Schlussfolgerungen) abgeleitet werden können.

- Valide Schlussregeln liefern eine wahre Conclusion wenn die Prämissen wahr sind.

- Modus Ponens: A

B, A

B, A  B.

B. - Modus Tollens: A

B,

B,  B

B

A

A

- Modus Ponens: A

- Nicht-valide Schlussregeln sind nur eingeschränkt gültig.

- Affirmation der Konsequenz: A

B, B

B, B  A.

A. - Negation der Antezedenz: A

B,

B,  A

A

B.

B.

- Affirmation der Konsequenz: A

Menschliches Schließen

Menschliches Schließen unterscheidet sich deutlich vom logischen Schließen: nicht immer werden alle logisch möglichen Schlüsse gezogen oder die entsprechenden Fehlschlüsse vermieden. Ein wichtiger Faktor besteht in der Formulierung der Prämissen und im Kontext in dem die Prämissen dargestellt werden. Zum Beispiel: das geben einer zweiten Antezedenz die zu derselben Konsequenz führt, verringert die Fehlschluss Affirmation der Konsequenz.

Zusätzliche Information kann aber auch die Unterdrückung valider Inferenzen fördern. E.g. Stevenson und Over (1995).

(a) Standard

Wenn Karl angeln geht, dann gibt es Fisch zum Abendessen.

Karl geht angeln. ... Also?

(b) Zusätzlicher Kontext:

Wenn karl einen Fisch fängt, dann gibt es Fisch zum abendessen.

(c) Qualifikation des zusätzlichen Kontextes:

Karl hat (immer / gewöhnlich / selten / nie) Glück beim Angeln.

Es führt zu

Reduktion der Anwendungshäufigkeit des Modus Ponens in (b) verglichen mit (a).

Aufhebung dieses Unterdrückungseffekts durch "immer" in (c).

Kontinuierliche Abnahme der Anwendungshäufigkeit des Modus Ponens bei (c) hin zu "nie".

Interpretation: (b) wird interpretiert und repräsentiert als "Wenn Karl angelt geht und einen Fisch fängt, dann gibt es fisch zum Abendessen." Die Zusatzinformation von (c) gibt dann die Wahrscheinlicht ob das zeite Konjunkt wahr ist.

Menschen beziehen zusätzliche Informationen in ihre Schlussfolgerungen ein und bilden eine mentale Repräsentaiton der Gesamtinformation. Inferenzen auf Basis dieser Repräsentation weichen ab von aussagenlogischen Schlüssen; sind aber trotzdem nicht "chaotisch". Zur Beschreibung derartiger Interpretationsprozesse wurden eine Reihe theoretischer Ansätze vorgeschlagen.

Zusätzliche Information kann aber auch die Unterdrückung valider Inferenzen fördern. E.g. Stevenson und Over (1995).

(a) Standard

Wenn Karl angeln geht, dann gibt es Fisch zum Abendessen.

Karl geht angeln. ... Also?

(b) Zusätzlicher Kontext:

Wenn karl einen Fisch fängt, dann gibt es Fisch zum abendessen.

(c) Qualifikation des zusätzlichen Kontextes:

Karl hat (immer / gewöhnlich / selten / nie) Glück beim Angeln.

Es führt zu

Reduktion der Anwendungshäufigkeit des Modus Ponens in (b) verglichen mit (a).

Aufhebung dieses Unterdrückungseffekts durch "immer" in (c).

Kontinuierliche Abnahme der Anwendungshäufigkeit des Modus Ponens bei (c) hin zu "nie".

Interpretation: (b) wird interpretiert und repräsentiert als "Wenn Karl angelt geht und einen Fisch fängt, dann gibt es fisch zum Abendessen." Die Zusatzinformation von (c) gibt dann die Wahrscheinlicht ob das zeite Konjunkt wahr ist.

Menschen beziehen zusätzliche Informationen in ihre Schlussfolgerungen ein und bilden eine mentale Repräsentaiton der Gesamtinformation. Inferenzen auf Basis dieser Repräsentation weichen ab von aussagenlogischen Schlüssen; sind aber trotzdem nicht "chaotisch". Zur Beschreibung derartiger Interpretationsprozesse wurden eine Reihe theoretischer Ansätze vorgeschlagen.

Mentale Logik

In Theorie zur Mentalen Logik wird angenommen dass Prämissen interpretiert und abweichend von der Logik repräsentiert werden. Die Inferenzprozesse selbst sind durchaus rational und basieren auf abstrakten, logik-ähnlichen Schlussregeln.

Kooperationsprinzip

Wie die Interpretation geschieht wird nicht genau spezifiziert, aber das Kooperationsprinzip (Grice, 1975) könnte hierbei eine Rolle spielen. Hierbei nehmen Sprecher und Adressat voneinander an, dass sie miteinander kooperieren um ein gemeinsames Kommunikationsziel zu erreichen.

Grice nimmt vier Maxime an, an denen sich kooperative Specher im Regelfall orientieren.

Grice nimmt vier Maxime an, an denen sich kooperative Specher im Regelfall orientieren.

- Maxime der Quantität: Gestalte deinen Beitrag für den Zweck des Gesprächs so informativ wie möglich, aber auch nicht informativer als nötig.

- Maxime der Qualität: Sach nichts was du für falsch hältst, oder wofür dir angemessene Gründe fehlen.

- Maxime der Relevanz: Bringe nur solche Gesprächsbeiträge ein, die für Zweck und Richtung des Gesprächs wichtig sind.

- Maxime der Art und Weise: Sei klar, vermeide unverständliche/mehrdeutige Ausdrücke, etc.

Mentale Modelle

(Johnson-Laird, 1983, 1995, 1999.) Bei der Verarbeitung von Informationen wird ein mentales Modell konstruiert, das die wesentliche Bestandteile der gegebenen Sachverhalte reprÄsentiert und als Grundlage des Denkens dient. Der Ansatz ist so allgemein gehalten, dass es ein Basis liefert für e.g. Sprachverstehen, räumliche Inferenzen oder deduktive Schlüsse.

Grundprozesse der Deduktion

Schlussfolgerndes Denken umfasst drei Grundpozesse.

- 1. Verstehen (Comprehension): Für jede Prämisse wird ein spezifisches mentales Modell konstruiert, indem die gegebene Information mit bereits vorhandenem Wissen integriert wird.

- 2. Schlussfolgern (Conclusion): Die verschiedenen Modelle der Prämissen werden zu einer konsistenten, kohärenten Repräsentation integriert und in eine sparsame Form überführt, i.e. nur die Information wird übernommen, die zur Ableitung der Schlussfolgerung nötig ist. Das Modell enthält bereits neue Information, die nicht Teil der Prämissen war.

- 3. Validieren (Validation): Es wird nach konkurrierenden Modellen gesucht die alternative Inferenzen liefern würden. Werden keine alternativen Schlüsse gefunden, so wird die erste Schlussfolgerung als valide angesehen. Ansonsten wird versucht ein Modell aufzustellen wo die beide Schlüsse wahr sind. Führt dies nicht zum Erfolg, wird erkannt dass sich keine valide Inferenz ziehen lässt.

Konditionales Denken

Die vollständige mentale Repräsentation von A B ist analog zu den Zeilen der Wahrheitstafel, in denen die Aussage wahrt ist, und besteht also aus drei Modelle. Für die Sparsamkeit wird aber nur ein Modell anfänglich explizit gegeben, und gibt es ein zweites Modell, das lediglich anzeigt dass alternative Modelle vorhanden sind und bei Bedarf erzeugt (fleshed out) werden können.

B ist analog zu den Zeilen der Wahrheitstafel, in denen die Aussage wahrt ist, und besteht also aus drei Modelle. Für die Sparsamkeit wird aber nur ein Modell anfänglich explizit gegeben, und gibt es ein zweites Modell, das lediglich anzeigt dass alternative Modelle vorhanden sind und bei Bedarf erzeugt (fleshed out) werden können.

Folgt eine zweite Prämisse, so wird dafür ein weiteres Modell konstruiert, und mit dem Modell der Implikation integriert/verglichen.

Schlüsse die auf einem einzelnen Modell beruhen sind einfacher als Schlüsse für die mehrere mentale Modelle aufgestellt und integriert werden müssen.

Schlüsse für die die sparsamen Modelle erweitert werden müssen, sind schwieriger.

Das Entdecken von Widersprüchen bei der Validierung ist zeitaufwendig.

Fehler treten auf bei unzulänglicher Validierung, wenn nicht alle impliziten Informationen die notwendig sind explizit gemacht werden, oder wenn das erste Modell falsch interpretiert wird (e.g. Implikation als Bikonditional, siehe Oben).

B ist analog zu den Zeilen der Wahrheitstafel, in denen die Aussage wahrt ist, und besteht also aus drei Modelle. Für die Sparsamkeit wird aber nur ein Modell anfänglich explizit gegeben, und gibt es ein zweites Modell, das lediglich anzeigt dass alternative Modelle vorhanden sind und bei Bedarf erzeugt (fleshed out) werden können.

B ist analog zu den Zeilen der Wahrheitstafel, in denen die Aussage wahrt ist, und besteht also aus drei Modelle. Für die Sparsamkeit wird aber nur ein Modell anfänglich explizit gegeben, und gibt es ein zweites Modell, das lediglich anzeigt dass alternative Modelle vorhanden sind und bei Bedarf erzeugt (fleshed out) werden können.

Folgt eine zweite Prämisse, so wird dafür ein weiteres Modell konstruiert, und mit dem Modell der Implikation integriert/verglichen.

Schlüsse die auf einem einzelnen Modell beruhen sind einfacher als Schlüsse für die mehrere mentale Modelle aufgestellt und integriert werden müssen.

Schlüsse für die die sparsamen Modelle erweitert werden müssen, sind schwieriger.

Das Entdecken von Widersprüchen bei der Validierung ist zeitaufwendig.

Fehler treten auf bei unzulänglicher Validierung, wenn nicht alle impliziten Informationen die notwendig sind explizit gemacht werden, oder wenn das erste Modell falsch interpretiert wird (e.g. Implikation als Bikonditional, siehe Oben).

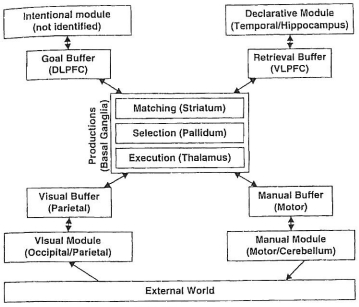

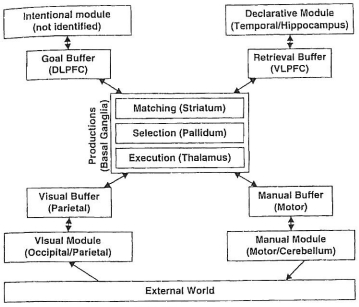

ACT-R

Adaptive Control of Thought - Rational

Kognitive Architektur

Eine Plattform für computationale, cognitive Modellierung. Definiert allgemeine Strukuren und Prozesse/Mechanismen, und beschreibt u.a. wie Wissen erworben, gespeichert abgerufen und benutzt wird.

Eine kognitive Architektur sollte nur kognitions- und neuropsychologisch plausible Modelle zulassen.

Eine kognitive Architektur sollte nur kognitions- und neuropsychologisch plausible Modelle zulassen.

Struktur und Prozesse

ACT-R unterscheidet auf symbolischer Ebene deklaratives Wissen (Chunks) und prozedurales Wissen (Produktionen), mit auf subsymbolischer Ebene der entsprechenden Aktivation für Chunks und Utility für Produktionen. Chunks sind aufgebaut wie Frames mit isa- und hasprop-Slots. Produktionen sind wenn-dann Regeln, aufgeteilt nach Bedingungsteil und Ausführungsteil..

ACT-R besteht aus eine Anzahl von Modulen die mit der Aussenwelt interagieren, wobei das Production System (repräsentiert prozedurales Wissen) im Zentrum steht und die Modulen miteinander verknüpft. Die Kommunikation der Modulen mit dem Production System ist eingeschränkt durch ihre Buffers, die nur einen Teil Information gleichzeitig enthälten können. Das Buffersystem könnte als Arbeitsspeicher gesehen werden, nebem den deklarativen Speicher (im Form eines propositionalen Netzes) und dem Produktionsspeicher.

Prozesse im deklarativen Speicher werden als Aktivationsausbreitung charakterisiert. Die Aktivation eines Chunks wird bestimmt von einer base-level Aktivation Bi (Häufigkeit und Zeitpunkt der vergangenen Aktivierung), Assoziationsstärke Sij mit anderen Chunks, und die Aufmerksamkeitsgewichtung für Elemente die im aktuellen Ziel vorkommen. Ai = Bi + sum(WjSij). Die Aktivation bestimmt ob, und wie schnell ein Chunk abgerufen wird.

Der Utility einer Produktion ist berechnet auf Basis der erwarteten Kosten (in Zeiteinheiten) und der Wahrscheinlichkeit das Ziel zu erreichen. Unterprozesse zur Anwendung einer Produktion sind match (suche alle Produktion deren Bedingungsteil durch die Daten im Arbeitsspeicher erfüllt wird), select (wähle eine dieser Regeln aus nach einer vorgegebenen Konfliktlösungsstrategie), und apply (wende die Regel an). Der Aktionsteil kann eine Datentransformation oder eine Zielgenerierung sein; entweder neue Daten oder ein neues Ziel gelangt im Buffer.

ACT-R besteht aus eine Anzahl von Modulen die mit der Aussenwelt interagieren, wobei das Production System (repräsentiert prozedurales Wissen) im Zentrum steht und die Modulen miteinander verknüpft. Die Kommunikation der Modulen mit dem Production System ist eingeschränkt durch ihre Buffers, die nur einen Teil Information gleichzeitig enthälten können. Das Buffersystem könnte als Arbeitsspeicher gesehen werden, nebem den deklarativen Speicher (im Form eines propositionalen Netzes) und dem Produktionsspeicher.

Prozesse im deklarativen Speicher werden als Aktivationsausbreitung charakterisiert. Die Aktivation eines Chunks wird bestimmt von einer base-level Aktivation Bi (Häufigkeit und Zeitpunkt der vergangenen Aktivierung), Assoziationsstärke Sij mit anderen Chunks, und die Aufmerksamkeitsgewichtung für Elemente die im aktuellen Ziel vorkommen. Ai = Bi + sum(WjSij). Die Aktivation bestimmt ob, und wie schnell ein Chunk abgerufen wird.

Der Utility einer Produktion ist berechnet auf Basis der erwarteten Kosten (in Zeiteinheiten) und der Wahrscheinlichkeit das Ziel zu erreichen. Unterprozesse zur Anwendung einer Produktion sind match (suche alle Produktion deren Bedingungsteil durch die Daten im Arbeitsspeicher erfüllt wird), select (wähle eine dieser Regeln aus nach einer vorgegebenen Konfliktlösungsstrategie), und apply (wende die Regel an). Der Aktionsteil kann eine Datentransformation oder eine Zielgenerierung sein; entweder neue Daten oder ein neues Ziel gelangt im Buffer.

Modellierungsparadigmen

Instance Learning

Erreichte Ziele werden in deklarativen Speicher gespeichert, und Aktivation und Utility werden aktualisiert.

Mit einer zusätzlichen Komponente zur Bestimmung von Ai eines Chunkes, die die ähnlichkeit zur gefragten Wert entspricht (0 zu -1), kann ACT-R auch mit nur teilweise passende Chunks umgehen.

Mit einer zusätzlichen Komponente zur Bestimmung von Ai eines Chunkes, die die ähnlichkeit zur gefragten Wert entspricht (0 zu -1), kann ACT-R auch mit nur teilweise passende Chunks umgehen.

Competing Strategies

Erfolgswahrscheinlichkeit und geschätzte Kosten (i.e. Utility) einer Produktion variieren Erfahrungsabhängig, so dass ACT-R "lernt" welche Produktion am effektivsten ist.

Individual Differences

Insbesondere durch Variation von Wj in der Aktivierungsformel können individuelle Unterschiede modelliert werden.

Perceptual and Motor Processes

Um menschliches Verhalten zu modellieren benötigt ACT-R Kommunikation mit der externen Welt. Dazu gibt es ein visuelles und motorisches Modul, mit jeweiligen zeitlichen Verzögerungen für die verschiedene Funktionen.

Production Compilations

Erlernen neuer Regeln und allgemeinen kognitiven Strategien durch das Kombinieren zweier bereits existierender Regeln (A -> B, B -> C wird A -> C), oder durch Analogienbildung (like -> liked wird [verb] -> [verb]ed).

Kausalität

David Hume

Regularitätstheorie. Ereignisse erscheinen als kausal verbunden, wenn sie drei Kriterien erfüllen:

Also: in der Welt finden lediglich einzelne Ereignisse statt. Kausalität wird im Geist hergestellt. A bewirkt nicht regelmäßig B weil beides kausal verknüpft sind, sondern beides heißt kausal verknüpft, weil diese Ereignise regelmäßig aufeiander folgen.

Aus empiristischer Sicht gibt es damit keine Kausalität als Eigenschaft der Welt; kausalen Aussagen ist objektiv nicht zu trauen.

- Raumzeitliche Nähe (Kontiguität)

- Zeiliche Ordnung

- Konstante Verknüpfung (constant conjunction)

- generischen Kausalaussagen: Ereignisse einer bestimmen Art verursachen Ereignisse einer anderen Art. Reduzierbar darauf, dass die betrachteten Ereignisarten regelmäßig aufeinander folgen (i.e. Kausalbeziehungen sind Regelmäßigkeiten).

- singulären Kausalaussagen: Einzelnes Ereignis als Ursache für ein anderes. Aussage ist wahr aufgrund der Wahrheit einer generischen Kausalaussage: aus zwei Einzelereignisse kann außer kontiguität nichts entdeckt werden um eine Kausalbeziehung festzustellen. Jede singuläre Kausalaussage bezieht sich auf eine implizite generische Kausalbeziehung.

Also: in der Welt finden lediglich einzelne Ereignisse statt. Kausalität wird im Geist hergestellt. A bewirkt nicht regelmäßig B weil beides kausal verknüpft sind, sondern beides heißt kausal verknüpft, weil diese Ereignise regelmäßig aufeiander folgen.

Aus empiristischer Sicht gibt es damit keine Kausalität als Eigenschaft der Welt; kausalen Aussagen ist objektiv nicht zu trauen.

Bertrand Russell

Nimmt Hume als Ausgangspunkt und führt die Kritik am Kausalitätsbegriff fort, indem er den Ereignisbegriff problematisiert. Ereignissen können unendlich genau spezifiziert werden, und damit auch Ereignisarten. Die Arten lösen sich auf bis sie den Status von Einzelereignissen erreichen, womit auch die Regelmäßigkeiten aufsplittern in die verschiedensten ungleichen Abläufe.

Deshalb kommen nach Russel in den entwickelten Wissenschaften nur noch Gesetze vor die Korrelationen konstatieren, womit die asymmetrischen Kausalbeziehungen abgelöst werden durch symmetrischen Beziehungen.

Deshalb kommen nach Russel in den entwickelten Wissenschaften nur noch Gesetze vor die Korrelationen konstatieren, womit die asymmetrischen Kausalbeziehungen abgelöst werden durch symmetrischen Beziehungen.

Interventionistische Kausalitätsauffasung

Kritik an Russell: Auch Korrelation wird über Beobachtung der Realität aufgestellt, via das Experiment, wo der Wissenschaftler in den Ablauf der Realität gezielt eingreift und diese verändert. Dies macht nur Sinn wenn etwas geschieht weil etwas anderes manipuliert wird.

Bei Handeln erleben wir unsere Aktionen als Ursache von Veränderungen. "p ist die Ursache von q bedeutet, dass ich q herbeiführen könnte, wenn ich p tun würde". Es gibt also eine objektive (temporale) Ordnung der Dinge an der wir uns bei erfolgreichem Handeln orientieren müssen und die nicht umkehrbar ist. Etwas für eine Ursache halten heißt es gedanklich in einen Handlungskontext zu versetzen.

Bei Handeln erleben wir unsere Aktionen als Ursache von Veränderungen. "p ist die Ursache von q bedeutet, dass ich q herbeiführen könnte, wenn ich p tun würde". Es gibt also eine objektive (temporale) Ordnung der Dinge an der wir uns bei erfolgreichem Handeln orientieren müssen und die nicht umkehrbar ist. Etwas für eine Ursache halten heißt es gedanklich in einen Handlungskontext zu versetzen.

Kontrafaktische Kausalitätsdefinition

Das A die Ursache von B ist heißt nichts anderes als dass B nicht stattgefunden hätte wenn A nicht stattgefunden hätte. Dieser Ansatz bewahrt die Asymmetrie, beinhaltet die interventionistische Position und ist (deshalb) umfassender als die RegularitÄtstheorie; kann aber nicht geprüft werden.

Kausales Wissen

Menschen sind in der Lage Regularitäten in der Welt zu erkennen. Wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, werden daraus kausale Zusammenhänge konstruiert. Kausales Wissen repräsentiert derartige Zusammenhänge. Mit seiner Hilfe können wir Ereignise erklären (Diagnose) und vorhersagen (Prognose). Kausales Wissen sowie Diagnosen und Prognosen lassen sich kognitionspsychologisch beschreiben anhand Mentaler Modellen.

Zeitkognition

Psychologische Zeit weicht von der objektiven Zeit (von Uhren angegeben) ab und ist nicht linear. Es ist eine konstruierte Abstraktion basiert auf Ereignisse, oder genauer, der Registrierung der Veränderungen von Sachverhalten (oder von Gedanken, e.g. William James' stream of consciousness).

Auf Basis von Bartletts Untersuchungen nach Geschichten, könnte man schlussfolgern dass gewöhnliche temporale Abfolge von Ereignissen auf Basis von Schemata inferiert werden. Wenn Menschen den Zeitpunkt eines Ereignisses oder die Dauer einer Episode angeben müssen, ziehen sie entsprechend Inferenzen und normalisieren das Geschehen entsprechend dem Schema.

Block (1990) unterscheidet zwischen drei Aspekten von Zeitkognition.

Laut dem Attributmodell von Kesner und DiMattia (1998) wird Zeit anhand sowohl bottom-up als auch top-down Prozesse abgeleitet aus der Verarbeitung von Informationen über "Attribute" von Objekte.

Auf Basis von Bartletts Untersuchungen nach Geschichten, könnte man schlussfolgern dass gewöhnliche temporale Abfolge von Ereignissen auf Basis von Schemata inferiert werden. Wenn Menschen den Zeitpunkt eines Ereignisses oder die Dauer einer Episode angeben müssen, ziehen sie entsprechend Inferenzen und normalisieren das Geschehen entsprechend dem Schema.

Block (1990) unterscheidet zwischen drei Aspekten von Zeitkognition.

- Zeitdauer: Fortdauer, Andauer, Zeit zwischen Ereignissen.

- Zeitfolge: Sequentielles Auftreten von Ereignisse

- Zeitperspektive: Konzeption von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Laut dem Attributmodell von Kesner und DiMattia (1998) wird Zeit anhand sowohl bottom-up als auch top-down Prozesse abgeleitet aus der Verarbeitung von Informationen über "Attribute" von Objekte.

Zeitperspektive

- Subjektive Gegenwart entsteht nach Pöppel durch die Integration von Zeitquanten von 30 ms. Verschiedene Forschungsbefunde deuten darauf hin, dass die mittlere Dauer der subjektiv empfundenen Gegenwart 2-3 s beträgt, da e.g. intentionale Bewegungen 3 s im Voraus geplant werden, die Speicherdauer der phonologischen Schleife ca. 2 s beträgt und Gedichte und Sprache einen Takt von 3 s aufweisen.

- Subjektive Vergangenheit vermittelt den Eindruck, dass wir unsere Lebensgeschichte ab ca. 3-4 Jahre chronologisch (aber unvollständig) erinnern. Das autobiografische Gedächtnis (Teil des episodischen Gedächtnisses) enthält aber keine fest enkodierte Zeitspur, sondern scheint Ereignisse eher zu rekonstruieren und daraus Reihenfolge und Datierung abzuleiten.

- Subjektive Zukunft: Qualitative Merkmale sind zeitliche Ausdehnung (Jahren / Monate voraus), Dichte (Anzahl antizipierter Ereignisse), Kohärenz zwischen diesen Ereignissen und affektive Bewertung. Diese Aspekte sind planungs- und handlungsrelevant.

Elementarzeit

Ob zwei Reize als gleichzeitig oder nacheinander auftretend wahrgenommen werden, hängt von der Sinnesmodalität und Aufgabenkomplexität ab. Akustische Reize müssen 3-4 ms auseinander liegen, um als getrennt wahrgenommen zu werden, taktile Reize 10 ms, visuelle Reize 20-30 ms.

Um die Reihenfolge zweier Reize anzugeben, müssen die Reize unabhängig von ihrer Modalität 30-40 ms auseinander liegen, also sind kentrale kognitive Prozesse nötig. Diese Ordnungsschwelle wird Elementarzeit genannt. Nach Pöppel (1996) lösen Reize neuronale, periodische Oszillationen aus, die die Takte (30 ms) zur Identifikation von Ereignisfolgen vorgeben.

Um die Reihenfolge zweier Reize anzugeben, müssen die Reize unabhängig von ihrer Modalität 30-40 ms auseinander liegen, also sind kentrale kognitive Prozesse nötig. Diese Ordnungsschwelle wird Elementarzeit genannt. Nach Pöppel (1996) lösen Reize neuronale, periodische Oszillationen aus, die die Takte (30 ms) zur Identifikation von Ereignisfolgen vorgeben.

Experimentelle Methoden

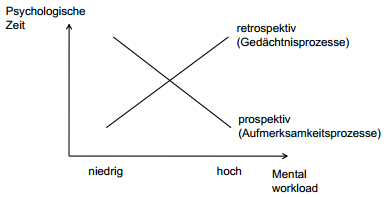

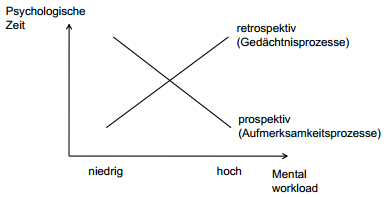

Folgender generelle Zusammenhang ist gefunden zur prospektiven und retrospektiven Zeitschätzung.

- Retrospektive Schätzung: Die Versuchspersonen wissen erst nach dem Ende einer Episode dass sie eine Zeitschätzung abgeben müssen.

- Prospektive Schätzung: Die Versuchspersonen wissen bereits bevor bzw. während einer Episode dass sie eine Zeitschätzung abgeben müssen.

- verbalen Schätzungen: Nach dem Erleben einer Zieldauer (target duration), müss die eingeschätzte Länge der Zieldauer verbal in "clock units" angegeben werden. Erzeugen normalerweise größere Varianz in den Antworten.

- Reproduktion: Die Länge einer Zieldauer wird reproduziert, indem eine zweite Zeitdauer "abgesteckt" wird.

- Produktionp: Zieldauer wird mündlich vorgegeben, und müss "abgesteckt" werden.

- Vergleich zwischen Dauern: Zwei oder mehr Dauern werden vorgegeben (Standarddauer, Zieldauer), und müssen verglichen werden: länger, kürzer.

Folgender generelle Zusammenhang ist gefunden zur prospektiven und retrospektiven Zeitschätzung.

Modelle der Zeitschätzung

Scalar Timing Model

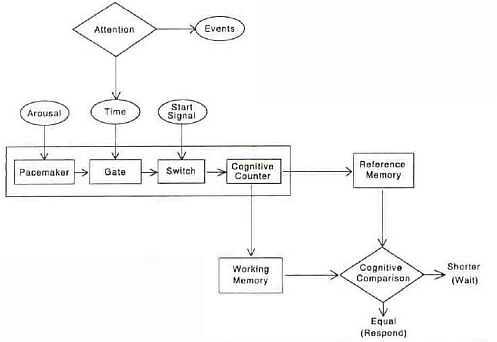

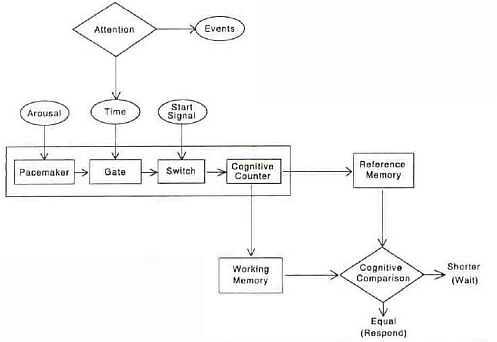

Gibbon et al. (1984). Prospektive Zeitschätzung.

Bei Vorgabe eines zu schätzenden Intervalls und nachfolgende Dauerschätzung sind drei Phasen zu unterscheiden.

Bei Vorgabe eines zu schätzenden Intervalls und nachfolgende Dauerschätzung sind drei Phasen zu unterscheiden.

- Reiz öffnet den Schalter und Pulse der inneren Uhr werden akkumuliert.

- Reiz signalisiert Ende der Schätzung und Akkumulator übergibt die Repräsentation an das Arbeitsgedächtnis, das sie mit einer Referenz im LZG vergleicht.

- Ein vergleichsprozess entscheidet, ob beide übereinstimmen und gibt das Urteil aus.

Contextual-Change Model

Fraisse (1957, 1963); Block und Reed (1978). Retrospektive Zeitschätzung.

Die wahrgenommene Länge einer Dauer hängt ab von der Zahl der Kontextwechsel die wir während dessen wahrnehmen. Diese Veränderungen im situativen Kontext können interner oder externer natur sein. Die Kontextwechsel werden zur Rekonstruktion der Dauer verwendet um eine Zeitdauer zu schätzen. Je zahlreicher oder komplexier die erinnerten Wechsel, desto länger erscheint die Dauer.

Experimental e.g. Block, George & Reed (1980: Topf auf Kocher für 270 s beobachten; passiert nichts vs. kocht nach 240 Sekunden. Zeit wird retrospektiv mit Kontextwechsel langer eingeschätzt als ohne.

Die wahrgenommene Länge einer Dauer hängt ab von der Zahl der Kontextwechsel die wir während dessen wahrnehmen. Diese Veränderungen im situativen Kontext können interner oder externer natur sein. Die Kontextwechsel werden zur Rekonstruktion der Dauer verwendet um eine Zeitdauer zu schätzen. Je zahlreicher oder komplexier die erinnerten Wechsel, desto länger erscheint die Dauer.

Experimental e.g. Block, George & Reed (1980: Topf auf Kocher für 270 s beobachten; passiert nichts vs. kocht nach 240 Sekunden. Zeit wird retrospektiv mit Kontextwechsel langer eingeschätzt als ohne.

Attentional Gate Model

Block und Zakay (1996). Prospektive Zeitschätzung.

Stellt Aufmerksamkeitsprozesse in den Mittelpunkt.

Auswirkungen von Zeitschätzungsformen: